文藝聚焦2025.10

由家庭到教會

細說品格培育的意義

從原點到實踐

檢視不同身分背後的動機與功能

在生活節奏急速的香港,進行品格培育,無疑是甚具挑戰的工作。挑戰之處,不在資訊匱乏,也不在人手、技巧短缺,乃是在於成果不是一朝一夕就能看見— 既沒有考試檢視成績,也沒有畢業、升班等指標,讓大家知道進度如何,甚或已告終結。活在目標為本、重視結果的社會氛圍

中,教育所挑戰的是教育者的耐性、洞察力與愛心。

接受如此挑戰的,不一定是教育工作者,誠如今期專訪的兩位學者所說,父母對子女的教導正是孩子品格培育的開始,而教會對信徒的牧養方向則是集體的實踐。教導的方法或許五花八門,然而,其實行卻總離不開回歸初衷,尋找關係的本質。既然路徑沒有指定,那不如從自身說起,讓學者從他們的觀察開始,探討家長與教會在品格培育上的角色。

成為文明的父母

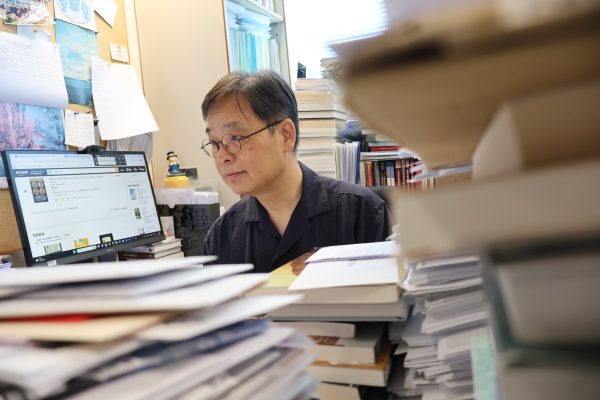

專訪陳廷三

坊間歷來不乏教養專書,彷彿教養的學問有獨門心法與招式。不過,陳廷三博士從事家長教育的工作,卻深深體會家長的內在思維、情操和覺悟,比一般的所謂親子攻略及育兒技巧更「到肉」。

重拾為人父母的動力

陳廷三初出茅廬時,曾負責家庭生活教育的範疇,又做過感化工作;到後來決定博士研究的題目時,才專注家長,特別是男性成為父親的經驗。結合與青少年的接觸及多位父親的訪談,他更瞭解家庭裏的延續性,有問題的孩子,多數源於有問題的家長。他還發現, 各種學說及文獻均甚少探討骨肉之情,即親子間的聯繫感。不過,正因為這份獨特的情,才驅使很多家長着緊和「瞓身」, 甚至願意改變價值觀,糾正個人的行為。因此,他在家長工作坊中,銳意達到的目標,是讓參加者深思骨肉的聯繫感,藉此重拾為人父母的動力, 以至敢於不隨波逐流,正視自己。

「照顧子女是個『埋身』的過程,一切好壞的表現都無所遁形,若家長有甚麼不良的品性,自然會傳給下一代。惟有父母看到自己對子女的影響之大,才有機會修正個人的問題。」陳廷三回想上一代為人父母者,或許受制於知識與條件,但縱有種種不足,他們的品格仍能深深影響孩子。此外,家長要是能講述自己的故事、回溯人生,就會發現當中有甚麼錯誤,「正如我們寫稿後也會重讀,然後發現錯字病句,加以改正。」他感到很可惜的是,社會鼓吹向前看,忽略回顧的重要性,甚至有些人在信仰上斷章取義,只抽離地說「忘記背後,努力面前」,忘了以史為鑑,真是大錯特錯!

信仰與教養

提到基督教信仰與家長教育的關係,陳廷三認為兩者均重視人和生命。正因基督教信仰重視生命,他不會刻意強調甚麼聖經教導。他表示:「重視生命,不限於(對子女的)照顧,更重要是讓生命發揮內在潛質,徹底呈現。」達到所謂的社會期望,亦不等於生命有所發展,「蘋果樹就應結出蘋果來,哪管旁人期望的是芒果或荔枝。」因此,他否定「教育為社會培養人才」的講法。生命徹底呈現,更不是為了得稱讚,而是源於本身的渴求。他有感,發揮所長、經歷能力上的突破,對人的意義重大,好比嬰孩初次步行,能帶來雀躍和滿足;又如數學家最終破解難題後

的滋味。這些正好說明了馬斯洛(Maslow)需求層次理論中提到的自我實現。

他補充, 信徒對「天父」的觀念有點偏差,可能殘存對權威的恐懼。要是人神和好, 關係親密得如同父子,父親理應直接告訴子女有何心意,不用他們猜測。若是這樣,信徒常言「尋求上帝的心意」又是否成立呢?許多習以為常的說法都值得我們反省。

父母— 無可取代的角色

陳廷三在其前作《父母應有的執着》的第一章提到「沉重的小家庭」,他認為家庭至今依然沉重。「問題在於資訊太多。意見和教導過量,人云亦云。」當今流行AI(人工智能),服務更多、資訊更多,子女的功課大抵也不必請教師長;惟家庭價值始終如一,家長角色無法取代,難道「有家傭照顧生活,父母就不用存在嗎?」父母是子女生命的來源,其中親子之愛最核心的部分,就是同在,不管子女有甚麼錯失或苦難,父母依然不離不棄,這份愛、這份重視,是AI 和

家傭都無法取代的。「可惜有時父母真的看不到,自己的重要性遠超物質供應。」

讓家長腳踏實地

陳廷三新作名為《願子女腳踏實地、活得文明— 由父母自己開始》,是否意味着今天的家長活得野蠻和離地呢?「我的意思是,今天許多人崇尚膚淺。將『快、靚、正』掛在口邊,一味強調效率,卻忽略本質。」他覺得學生從小到大被訓練得重視表現和包裝,口齒便給,但實質一竅不通。難怪長大後對膚淺毫不反感,弄虛作假;有些人但求和諧,甚至包容罪惡。

他建議家長不要加入「不三不四」的通訊羣組,以免被虛假的思想動搖。父母更應跟孩子多接觸大自然,因為大自然就是本質(nature),人置身其中,會更喜歡純真的事物。大自然全然公,不理人的地位與權力,既不奉承,也永不妥協。他引述天體物理學家方勵之的話:「任何在自然科學有成就的人,都會失去說謊的能力。」人忠於事實,願意尋根究底,自然會抗拒浮誇,腳踏實地。

銀杏樹的比喻

家長教育長路漫漫,而且荊棘滿途,他笑言:「教育若問成果,應一早放棄。情形好比銀杏樹的成長,由於生長慢,可能爺爺種樹,孫子收成,所以銀杏樹又稱為爺孫樹。教育,有生之年未必能見到成果。」他寄語家長,真正影響子女的往往不是父母的知識與照顧,而是行事為人的品格、修養,對生命和世界的價值觀。父母踏入人生下半場,要勇於正視自己的錯誤,盡力修正,不要讓錯誤延續,影響下一代。

陳廷三博士Profile

香港家長教育學會榮譽顧問,曾任香港中文大學家長教育碩士課程協同總監、香港中文大學香港教育研究所專業顧問(專責家長教育、學生輔導及學校訓育課程)。

《願子女腳踏實地、活得文明—由父母自己開始》

陳廷三 著

Cat. No. 3124

ISBN 978-962-294-399-5

「同在」掀起的轉化

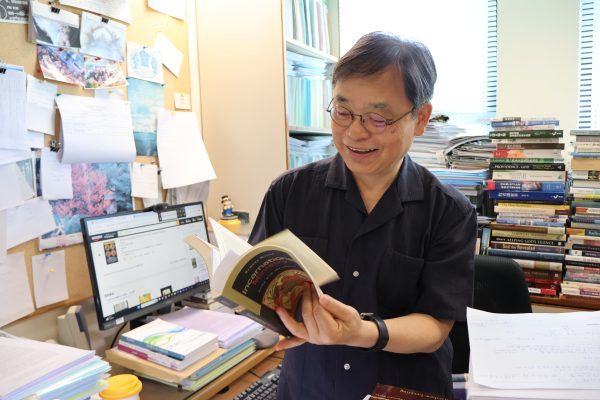

專訪鄧紹光

「同在」不只是父母對子女的愛最核心的部分,也是耶穌來到人間,對人的愛的展現,「上帝不是高高在上,上帝來到我們中間,和我們一起生活,道成肉身就是(耶穌)和一班門徒同住,同住正是很具體的同在。」香港浸信會神學院鄧紹光教授指出,香港教會的工作常常講求看得見的成果─事工的拓展範圍、人數的增長。久而久之,對信徒的生命培育也着重行動的過程與結果,然而他強調,支撐行動背後的生命塑造同樣重要,因此,他鼓勵信徒從韋爾斯(Sam Wells)提倡的「同在」中學習,領受事奉背後,人與人以至人與教會的生命觸碰。

「同在」的觀念

「『同在』是指我不可以小看我以外的其他人、事、物,至少要將它們看成與自己同等。」鄧紹光解釋當代著名神學倫理學家韋爾斯提倡的「同在」概念,指出香港的教會鼓勵信徒「工作」,包括「為他人工作」(work for)、「與他人一起工作」(work with),還有「為他人發聲」(being for),當中卻缺乏「與他人同在」(being with),「那是指在他人的生活場景裏,和他人一起生活,瞭解別人、明白別人。」耶穌的名字是以馬內利,意思是上帝與人同在,我們從中已能理解基督信仰重視「同在」。

韋爾斯在著作《道成肉身的事奉: 與教會同在》中, 提到「同在」的八個向度, 當中包括臨在

(presence)、專注(attention)、參與(participation)、伙伴(partnership)等,在在強調以平等的視角看待人與事,並體會他人的感受。然而鄧紹光觀察到,香港教會的生態,與「同在」有一定的距離,「香港的中產教會愈來愈多,在八十年代不是這樣的,很多人因為高等教育的普及而『脫貧』,進入社會另一個階層。本來他們也出身於低下階層,教會也是低下階層,但當上到另一個社會階層時,不是很多人可以向低下階層傳福音。」「同在」不單是在肉身上共處一個場景,我們從耶穌的實踐還會看到一份謙卑,「耶穌不以與上帝同等為強奪,祂下來取了奴僕的樣式,是人裏面最低的地位。」

先學習沉默

韋爾斯提出,「同在」可分成三個時刻,先是沉默,繼而是觸碰,最後才是言語,鄧紹光以探訪露宿者為例解釋:「你以為剛到埗就可以和露宿者聊天嗎?他們不會理你的,你要探訪很多次,到他們覺得你值得信任,才會開始跟你說話,這就是沉默的學習。」惟有放下身段,才能做到專注聆聽,如此正是「同在」的開始。

「我們很多時候,以為知道對方發生甚麼事,他還沒說完自己的故事,就自覺知道他需要甚麼,述說自己的意見,那完全不尊重對方。」據鄧紹光的觀察,信徒接觸別人時很習慣先說話,有這樣的習慣,很大程度源於以解決問題(problem solving)為前提的心態,忽視人才是真正需要關顧的對象。同樣情況在弟兄姊妹間亦很普遍,「弟兄姊妹也不是同在的關係,只是一起事奉(work with),眼前只有要完成的工作,但不會分享內心世界。」

在關係中建立生命

面對移民潮下會友流失,不少教會急着提升會友人數,鄧紹光套用「同在」的牧養,鼓勵教會思考留下的人有甚麼需要,「教會中有些人的關係是很好的,但當有人離開,那種分離其實是一種傷害。無論教會還是家人之間,各種關係的分離都需要處理,教會沒有處理或者不懂處理,那就要學習,用這個機會,重新正視生命的真正需要。」鄧紹光坦言,華人教會常常看重效益,例如教會如何增加會友人數;他認為「同在」的學習,能讓人反思這種觀念,「對韋爾斯來說,教會不是純粹計算人數;教會人數多的時候,人與人的關係又如何?他們的生命有沒有在關係中慢慢改變?這才是值得關心的地方。」

「同在」的牧養未必能帶來即時改變,卻能從信徒的內心開始建立堅實的生命,亦是信徒連結的開始,「在教會裏,除了一起事奉之外,關係也相當重要。大家一起學習、分享上帝的話語,讓自己的生命得到幫助。」鄧紹光指出,弟兄姊妹需要建立內在的關聯,「就好像家人的關聯一樣,內在關係很重要,大家互相認識,彼此支援。」由相交而來的生命,方能成為美好的見證。

鄧紹光教授 Profile

香港浸信會神學院基督教思想(神學與文化)教授、基道出版社義務總編輯。曾翻譯韋爾斯的著作,亦常在不同媒體向信徒介紹韋爾斯的神學思想。

《道成肉身的事奉:與教會同在》(即將出版)

韋爾斯 著

區可茵、江程輝 譯

Cat. No. 1333.06

ISBN 978-962-294-373-5

韋爾斯於本書中以八個向度演繹「與……同在」的含意:臨在、專注、奧祕、歡愉、參與、伙伴、享受與榮耀。他藉着生動的敘事與睿智的反省啟導和挑戰讀者,探尋如何與苦惱者、受傷者、病患者、殘疾者、臨終者同在,以及所有被教會道成肉身的事奉所擁抱的人意味些甚麼,以實踐更深入的門徒職事和更生動的事奉。

(撰文:陳潔心、林嘉洋)

文藝通訊 2025.10

品格培育的路徑

編者語 |由內到外的品格培育

文藝聚焦|從品格培育領略生命本質

新書導讀|堅守為人父母的初心 /梁玉嫻

新書導讀|寫給追逐的靈魂/許德謙博士

焦點閱讀|耶利米先知蒙召

焦點閱讀|無私的聆聽能開啟奧祕

🔗2025年10月號 – 目錄