文藝聚焦2025.07

正值書展的當下,

回到出版事工的濫觴,

走訪仍在寫作的人,

感受基督教書寫的時代意義。

近年,跟書業相關的消息,聽得最多大概是書店結業,或是出版社倒閉。意謂無論是生產書籍的,或是銷售書籍

的,都因不同原因而受到重擊。不過,在看似灰暗的景氣下,仍有一羣人,在出版事工的最起始點 ─ 書寫上,默默地以文字記錄生活、分享信仰、教導真理。

這次,我們走訪不同地方事奉的牧者,一窺他們繼續寫作的原因,有將牧養的點滴化作文字,記錄與不同人相遇的生命反思;有透過文字工作,拓闊牧養的可能,微觀羊羣需要。另外,亦有學者以理論及書籍分享,剖析在不同時代裏,文字帶來的社會意義;又探討在影像主導的世代,文字與影像如何在不同的層面上,為生活以至生命帶來影響。

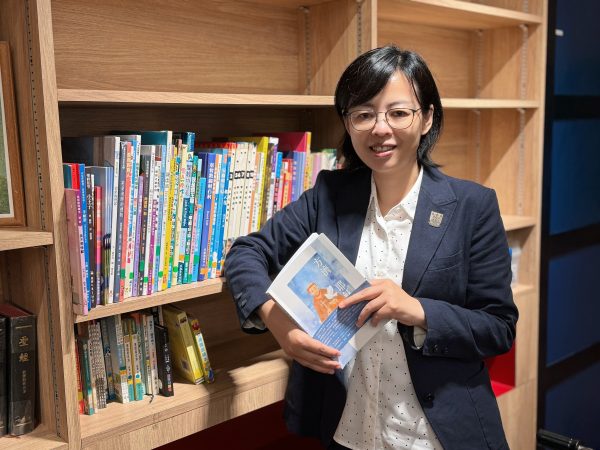

從病房 從病房 到筆端

專訪孫岩院牧

醫院,是苦難集中的地方,臨終病房更是生離死別此起彼落之處。孫岩從事院牧工作十多年來,天天與痛苦掙扎中的病人及親屬同行,直面各種正常與不正常的死亡事件,日積月累,這些都成為了她下筆的素材。繼2024年出版《 陪你走最後一程:晚期病患全人關顧手冊 》後,今年她的新作《 從立春到大寒,我始終愛你:24 個臨終病房的生命轉化故事 》橫空面世。

書寫:記錄與沉澱

筆耕從不容易,孫岩視寫作為人生的記錄,好讓生命有沉澱的時刻。「許多人生片段稍縱即逝,常會遺忘,寫下來,就可以留住意義。此外,寫作也是分享,畢竟生死是人人都會面對的共同議題,綜合我在醫院中的所見所聞,或可成為讀者的參考與提醒。」

院牧工作性質獨特,平日服侍的對象很多都是在身心社靈上,經歷着四面八方的衝擊,如今孫岩同時肩負院牧和作者的身分,並無二致,無非是希望人在苦難中,尋見信仰上的力量和盼望,讓生命的衝擊得着轉化、更新,甚至使人懷抱着使命活下去。她不諱言:「在正常的生活狀態下,人未必能輕易反省生死,但面對臨終時刻,院牧正好有機會與傷痛的他者同行,做生命的工作;而文字,能夠凝住當刻生命的觸動和反省。我下筆需要勇氣,讀者閱讀也需要勇氣,因為臨終經歷實在令人心痛。」

影音當道,為何寫作?

她認為無論是否基督徒都會面對生離死別,也許有信仰的人在苦難中的掙扎更大,往往詰問上主,所以她覺得這也是她書寫的理由。在影音當道的時代,她仍深信文字的力量:「上帝造人,人會讀寫聽說,於是我們可以透過文字互動,藉反覆細味、深化、默觀,有助吸收信息,從而加強理解和內化。我習慣在書中做筆記、貼標籤,方便翻查。」

孫岩認為,空泛的文字不會受讀者青睞,她深信一切寫作應源於生活,因此她希望自己的作品能回應他人的處境,產生共鳴。「當然,寫作需要莫大的心力,但由於看到社會和教會的需要,就寫成了第一本的關顧手冊。後來發現理論與臨牀實質操作難免有落差,於是決定把病人的故事寫出來,希望讀者了解病人各種特殊行為的內在原因,從而給予病人和親屬深層次的關懷。」

局中人?局外人?

孫岩體會到書寫的過程中,她既是局中人,也是局外人,意思是:下筆時要保持醒覺,理性分析事與人;但院牧又要全情投入,以同理心進入別人的生命。在事奉與寫作雙軌並行時,她莞爾道:「功力似乎有點進步,承受能力隨年月提升了,學會適時同行與抽離。不過,回憶起某些病人的經歷,寫到痛處,還是不禁掉下淚來。」然而她領略到書寫也能減痛,更是自我發現和醫治的過程,未來她仍希望以文字繼續發揮力量。

◊孫岩院牧 Profile◊

2009 年於北京基督教會崇文門堂接受洗禮,後赴香港進修,先後獲得東南亞神學研究院神道學學士( B. D.)及崇基學院神學院教牧學碩士( M. Min.,基督教輔導)。擁有十餘年紓緩及臨終病房院牧服侍經驗。現為澳門科技大學醫學院榮譽講師( H. L.)及香港聖公會明華神學院臨牀牧關教育督導候選人。

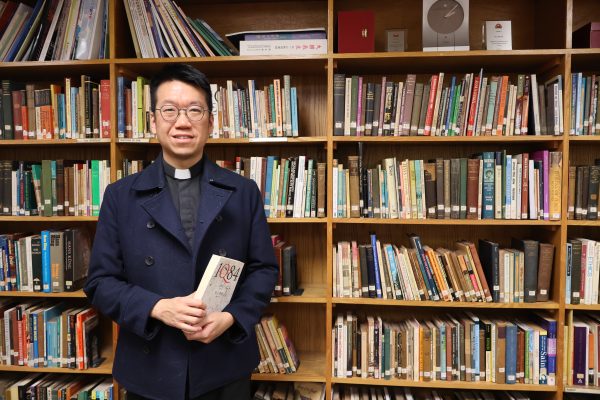

寫作與牧養的結連

潘正行

要數牧者的日常工作,總離不開講道、探訪、教導等等。然而,聖公會聖約翰座堂堂牧潘正行讓不少人留下深刻印象的,是其活躍於網絡、教會刊物的文字工作,「我很喜歡思考一些非宗教類的媒體,探索那些媒體當中會不會有宗教和政治含意。當我想到一些我覺得很有突破性,或者從來沒有人講過的論點時,我就傾向寫下來跟別人分享,這類文章我寫了不少。」由此,潘正行變相多了一個牧養的渠道,同時寫作亦成了另一蹊徑,豐富他的牧養工作。

寫作與關顧

「我發覺沒有很多人寫這件事的,基督教的圈子甚至接近零。」潘正行在撰寫新作《 在失序中抱緊上帝 ─ 千禧世代的信仰心法 》時,嘗試搜尋有關千禧世代步入中年的分析,或是千禧世代成長後的心理狀況。結果發現,相關的討論並不如想像般豐富,「二十世紀後期的好幾個世代,最多人討論的時候通常都是那羣人剛剛大學畢業的時候。到他們長大了,將近三十歲後,社會就會期望他們能自己『搞掂』,不用再關注他們。」寫作讓潘正行看見這個缺口,也發現這個世代在時代與科技的鉅變下,背負着與其他世代不同的壓力與無奈。

潘正行坦言,在與編輯討論出版企畫之前,他少有鑽研有關「世代」的議題,「我本身不是社會學出身,也不是社工,所以在寫這本書之前,我對於世代之間的分別,其實沒有掌握得很好。」為了更實在探討千禧世代的境況,潘正行除了找尋相關數據與分析,更邀請一羣千禧世代的會友分享,收集他們的見解,了解他們的處境,「我在書裏引用的例子,都是他們告訴我的真實情況,只是修改了一些細節。」寫作讓他有機會更深入認識會友,也使他有新的觀點去理解他們的需要,「千禧世代是嬰兒潮世代之後人口最多的一代,所以這一代人競爭最大,很多人大學畢業也沒有很高人工。另外,很多成長理論是在上世紀八十年代才開始提出,所以我們小時候不知道甚麼是讀寫障礙、SEN、ADHD。相比千禧世代的父母,現在的父母比較懂得怎樣照顧子女的心理需要。」潘正行看到,千禧世代成長於物質富裕的時代,但對情緒、心理健康的關注卻不如往後的 Z 世代。因此,他認為即使千禧世代已處於理應成熟的年紀,他們仍然是一羣頗需要關心的羣體。

寫作與講道

作為牧者,講道是潘正行的恆常工作。即使傳達信息的方式不同,講道的操練也讓他在寫作上建立了獨特的技巧。「當我表達一些觀點時,我會着緊讀者明不明白我在說甚麼。在講台上講道亦然,我都希望台下的聽眾明白自己說甚麼。我寫這本書的時候,當涉及一些比較難的神學用語或者社會學理論概念,我都會盡量用淺白的方式去表達出來,讓讀者不單能明白,也希望他們有興趣深入了解。」

寫作亦成為另一個媒介,讓潘正行與會眾交流。他在聖公會的周報《 教 聲 》中,不 時 以 流 行文化作切入點分享信仰。2025 年初,他以流行曲〈至少做一件離譜的事〉作引子,帶出耶穌亦是在祂的時代做一些旁人看為離譜的事,藉以鼓勵信徒也要走出自己的舒適圈,活現信仰。文章刊出後不久,一位會友在教會中拿着文章找他,表示感謝,因她早前舉家移居香港,她很懷疑這個選擇是否正確,那篇文章成了她的安慰。「這些讀者看完文章後的反應,讓我覺得那篇文章不單是在展現自己有多厲害,原來也可以為人帶來安慰。」或許因為寫作能以較多元的題材就近會眾,令潘正行有多一種進路,為信徒在教會以外,找到生活化的教導。

◊潘正行牧師 Profile◊

大學於香港城市大學主修公共行政及管理,獲頒授學士和碩士學位;2008年蒙召進入香港中文大學崇基學院神學院進修,2011 年獲頒授神道學碩士,同年進入香港聖公會明華神學院受訓,2015年10月被香港聖公會按立為牧師,現任聖約翰座堂堂牧。

(撰文:陳潔心、林嘉洋)

文藝通訊 2025.07

「我們仍在寫作」

編者語 |書寫的力量

文藝聚焦|在時代更迭中,仍然在寫作的我們:跟新晉作者對談

文藝聚焦|為何「我們仍在寫作」對影像/書寫/媒體/出版的凝思 /關瑞文教授

文藝聚焦|「寫作」作為志業 侯活士的啟迪/駱頴佳博士

主題選書|生死契闊 院牧的前線故事/孫岩院牧

🔗2025年7月號 – 目錄