文藝聚焦2025.01

靈修就是……

在日常生活中鍛煉靈性修養,重新尋着與上帝的結連

——專訪潘怡蓉博士、范晋豪牧師、潘耀倫牧師

現代人生活每天充塞着各樣行程,時間彷彿切割成碎片,工作、家庭、社交媒體……林林總總的事務填滿了二十四小時。信徒也不例外,在都市生活中容易被世事纏累,以致靈性生活日漸乾涸。有見及此,近年來許多教會鼓勵信徒透過不同途徑豐富靈修生活,在繁囂中緊抓上帝的同在。

今期文藝聚焦深入訪談三位資深牧者和學者 ——潘怡蓉博士、范晋豪牧師、潘耀倫牧師,探討如何在忙碌的生活中培養靈修習慣,由個人到羣體,由讀經到默想,不同的形式、向度、場景,均希望信徒在生活日常中,重建並實現靈性的更新。

現代人的靈修生態

靈修大概是每個基督徒都知曉、卻又未必能恆常實踐的操練,中國神學研究院潘怡蓉博士指出,忙碌是現代人靈修一大障礙,「這個時代好像每個人都有很多問題要處理,以致能夠安靜下來,透過經文或禱告靈修的時間都變得很短,難以做到比較深入的靈修。」除了缺乏時間,范晋豪牧師認為,靈修所追求的境界很多時都跟都市生活背道而馳,「要進入一個安靜、清心、專一的靈修狀態,在如今可說是反潮流的,因為世界鼓吹的價值觀是要多做,要快,要有成本效益,而大部分人就活在這個生活模式,這是現代人靈修時遇到的困難。」

在都市生活速度的拉扯下,即使信徒保持靈修的習慣,卻未必能深入模塑其靈性生命。潘耀倫牧師強調,靈修的目的,是希望建立上帝與人的關係,好讓信徒跟自己、跟他人及跟世界的關係都有成長。潘牧師牧會多年,他留意到弟兄姊妹們的靈修傾向跟生活割裂,「普遍花在靈修的時間甚為不足,深度亦很有限,而且當中的割裂是,崇拜歸崇拜,做人歸做人,靈修歸靈修,生活歸生活。有心一點的弟兄姊妹,他們願意花多一點時間靈修、聚會、崇拜,在情感上是投入的。他們傾向追求感性上的滿足,但靈修往往跟生活扣連得不夠緊密。」

百川匯流:多元靈修傳統的薈萃

論到靈修,我們當中不少人自然聯想到福音派教會常用的一套:參閱一份靈修指引,隨之閱讀經文、再安靜祈禱,當中讀經亦以應用作默想的重點。潘怡蓉博士指出,這樣的靈修固然有其來源和好處,但若只懂得從這樣的進路思想靈修,靈修可能久而久之變得狹窄,「福音派以往較少着重享受與上帝的同在,或不為任何人禱告,只是表達對上帝的讚美或者嚮往,這些都是福音派的靈修特色。」但針對現代信徒的需要,潘博士相信,全人的靈命培育更能達至與上帝建立關係的目標,「無論是透過服侍、敬拜、讀經、崇拜、同領聖餐,這些不同的舉措,都能讓我們的感情、意志、渴慕、想像力更新,讓我們加增對上帝和人的愛。」由此,融合不同的基督教靈修傳統,能讓信徒在多方面的資源中感受與上帝同在。

潘博士以禮儀年曆和教會節期作例子,指出禮儀提供了比較穩固的結構,讓人在忙碌的時候,按着節期的編排、有意識地讀經。藉着不同節期,重溫耶穌基督的生、死和復活,藉以深化信仰。這種相對簡單的結構,容易令人有系統地慢慢成長。此外,近年一些較傳統的祈禱方式,亦為不少教會採用,「現在不少宗派,甚至神學院也會用上如聖言誦禱(Lectio Divina)的方式,幫助信徒投入經文之中,這樣可以補足福音派傾向較理性的查經方式。此外還有歸心祈禱(Centering prayer),可以讓人在忙碌和社羣生活的顛簸之中,在心靈中經歷上帝的臨在。」

潘博士以禮儀年曆和教會節期作例子,指出禮儀提供了比較穩固的結構,讓人在忙碌的時候,按着節期的編排、有意識地讀經。藉着不同節期,重溫耶穌基督的生、死和復活,藉以深化信仰。這種相對簡單的結構,容易令人有系統地慢慢成長。此外,近年一些較傳統的祈禱方式,亦為不少教會採用,「現在不少宗派,甚至神學院也會用上如聖言誦禱(Lectio Divina)的方式,幫助信徒投入經文之中,這樣可以補足福音派傾向較理性的查經方式。此外還有歸心祈禱(Centering prayer),可以讓人在忙碌和社羣生活的顛簸之中,在心靈中經歷上帝的臨在。」

「 在俗修道」的日常操練

范晋豪牧師亦認同,有秩序的結構,能幫助信徒建立靈修生活,「禮儀就是一種有秩序的生活,如果說創造是秩序,毀滅是混亂的話,我們生命本是混亂的,禮儀着重的是一種『秩序美』,那是靈性的『秩序美』。」

近年,范牧師在他所牧養的堂會中提倡「在俗修道」的實踐,「我們不是修士,不是住在修道院,但修士的目標和追求,其實就是每個基督徒所追求的,即生命能無時無刻都尋見上帝,覺察上帝的同在,有上帝的亮光帶領我們,活一個上帝想我們活出的最好生命。修士想做的事,理應是信徒也想做的事。」因着此理念,他鼓勵教友一同透過參與如同修院般的生活節奏和秩序,保持對上帝臨在的敏感。

范牧師在修道時間與教友一同製作的「將臨期日曆」

他在牧養的堂會中招聚了一班願意過「在俗修道生活」的弟兄姊妹,每月有一個主日於崇拜後一起製作簡便的午餐,吃飯時,范牧師會負責誦讀聖經或靈修書籍,其他人則安靜以禱告的心進食。飯後,羣體會一起執拾餐桌,繼而有不同的靈修操練,如歸心祈禱、默觀福音、藝術靈修等。及後有集體勞動,如清潔禮拜堂、修補聖經等,最後以晚禱結束聚會。「我們一個月有一次操練,然後鼓勵他們每天都做類同的事,如是者,信徒慢慢意識到,生活模式得以改變,其實靈修是生活模式的轉變。」

除了「在俗修道」,由去年的大齋期開始,諸聖座堂星期一至五的早上均會舉行早禱崇拜,並設有網上直播,期望信徒以禱告和讚美作為一天的開始,即使不能親身到聖堂參與,也能透過網上視像參與,范牧師期望以早禱這個固定的時間,孕育出信徒親近上帝的習慣。

由個人靈修展延至「羣體一同靈修」

靈修很多時都是個人的,隱密而安靜的,然而,當走出內室,靈修的領受應能化作行動。潘耀倫牧師表示,靈修可以帶來品格的提升,成為上帝的見證。五旬宗傳統重視外顯的見證,以往較重視個人的靈性經驗,而在他牧養的永光堂之中,在關注個人領受的同時,焦點更放在集體的生命成長,並期望會友在合一之中,讓人看見集體被聖靈充滿的結果,「我們看重集體讓聖靈充滿,強調的是品格的成長,不單止是感性經驗,而品格要長時間去觀察,在教會裏生活,靈性的培養決定了一個人往後變成甚麼樣子。」

永光堂手機應用程式,含有靈修操練資源

潘牧師指出,永光堂亦會採納教會年曆不同的節期,藉此培養信徒的靈命,建立「我是基督徒」的意識,「例如將臨期會叫做『將臨期靈修』,大齋期叫做『大齋期操練』,復活節就是『復活節慶典』,用不同的字眼去告訴弟兄姐妹,每個節期有不同的焦點,然後隨着這些日子展現基督徒不同的面貌。」舉例在大齋期期間,會友會比較節儉,用省下來的錢支持宣教工作,從中體驗主的受苦與犧牲,並且鼓勵弟兄姊妹,嘗試與他人分享自己節儉的原由;反之每到復活節,就要喜慶,「這是我們從自己宗派傳統裏面反省出來的收穫,不一定是很感性的經驗,一起追求靈性成長都是一種聖靈充滿。」在教會羣體的學習下,信徒的品格與屬靈意識亦會提升。

後記……以多元補缺乏

「忙碌」是跟三位牧者與學者作訪談時,所能聽到明顯的共同出發點,要培育靈性,在生活中有親近上主的時間,可以說是三位的共識。

為了讓信徒在不能避免的忙碌中仍能親近上帝,學者嘗試融匯不同的靈修傳統,務求讓信徒更容易進入靈修的狀態;有牧者引導信徒把修院的靈修方法放置於生活場景,讓修道不再遙遠;有教會則以節期推動會眾的操練……凡此種種,都是希望配合都市人忙碌的生活,在有限的時間裏,以不同進路與上主親近,但願在豐富的靈修資源裏,每個信徒都能找到最適合的方式,在地上與主同行。

同場加映:

我們還邀請三位推介一些值得信徒閱讀的靈修書籍……

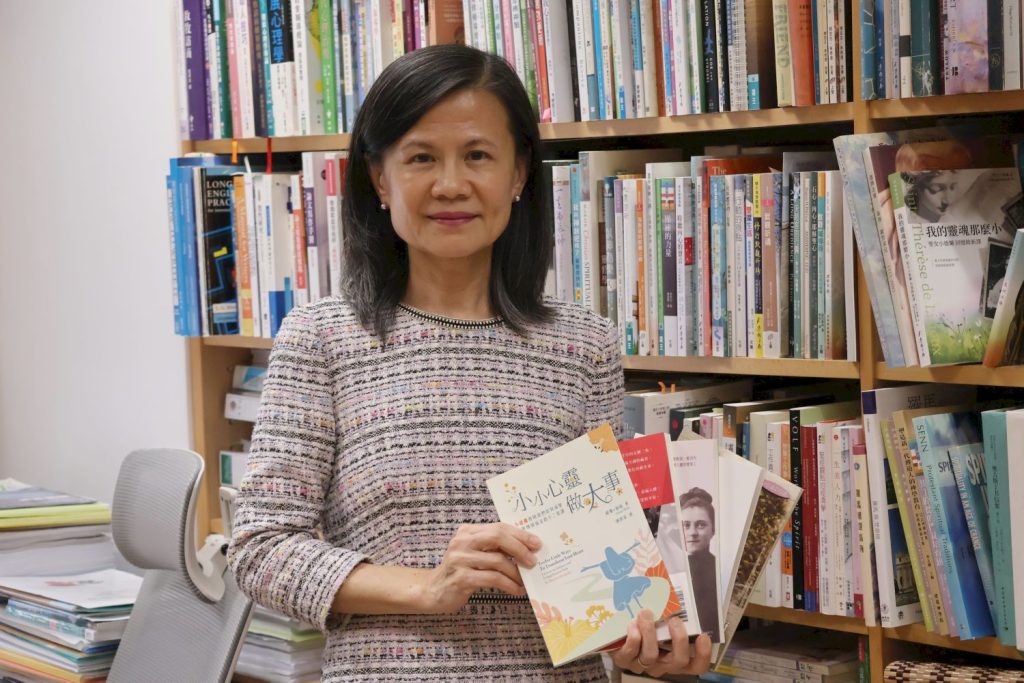

潘怡蓉博士 ——小德蘭相關著作,包括蘇珊‧穆陶著,《小小心靈做大事》

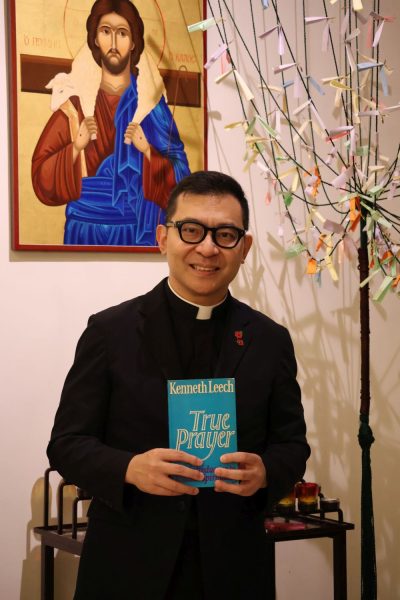

范晋豪牧師 —— Kenneth Leech, True Prayer: An Invitation to Christian Spirituality

潘耀倫牧師 —— 肯培斯,《遵主聖範》(Imitation of Christ)

(撰文:林嘉洋、吳蔚芹)

文藝通訊 2025.01

「靈修是……」

編者語 |在多元的靈修旅程之中,重尋生命更新的節奏

文藝聚焦|靈修就是……在日常生活中鍛煉靈性修養,重新尋着與上帝的結連——專訪潘怡蓉博士、范晋豪牧師、潘耀倫牧師

主題選書|個人靈修、榮耀基督、聖化世界/黎嘉賢博士

新書導讀|靈修傳統:普世教會共享之神恩/蒲錦昌牧師

🔗2025年1月號 – 目錄